| |

У Зарайского моста

Река Венёвка с Зарайского моста, фото Дмитрия Степанова

2005 год

Согласно плана

города 1779 года в Венёве образовалась свободная от городской застройки

территория ограниченная излученной реки Венёвки. В

XIX веке это место

называлось "Общественный градский выгон", "у реки Венёвки", "у Зарайского моста" или у "Зарайской заставы".

Сама застава состояла из небольшой деревянной будки и шлагбаума.

|

Винокуренный завод |

Вторая половина XIX века.

Не сохранился. |

Венёвский винокуренный завод, начало

XX века

С середины

XVIII века территория у

Зарайского моста быстро начала застраиваться промышленными

предприятиями. В 1752 году здесь начала свою работу полотняная фабрика

Ивана Ефтроповича Окорокова. В конце 1760-х

годов она была продана за недоимку. В 1824 году здесь в двух каменных постройках располагались кожевенные

заводы. "Ведомость о

мануфактурах в России за 1812 год" указывает на существование в Венёве двух крупных

кожевенных заводов: 1)

Максима Бородина, с 20 чанами и 26 вольнонаемными рабочими, продажи предприятия

составили 6300 рублей, при выработке на 7000 рублей; 2)

Ивана Аникеева, с 10 чанами и 12 вольнонаемными рабочими, продано

продукции на 400 рублей, выработано на 3550 рублей. В это же время

купец

Василий Семенович Игнатов на

общественном градском выгоне выстроил салотопенный и воскобойный заводы,

а так же бойню для рогатого скота. К середине XIX

века эти деревянные постройки сильно обветшали.

Этикетка с продукции завода Махотина

Е.Г. |

С появлением в Венёве

ейского купца 1-ой гильдии Ефима Григорьевича Махотина,

общественный градский выгон сильно

преобразилось. Махотин купил

пивоваренный завод Шемиота у Зарайского

моста, выстроил новое здание и вместо пива начал изготавливать

водку. В 1859-1863 годах Махотин владел "Венёвским

Акцизно-откупным комиссионерством", выпускавшим водочную

продукцию.

В

Тульском госархиве сохранилось "Дело о растлении

дворовой девки Прасковьи Ларионовой коломенским купеческим сыном Никанором

Ефимовичем Бочарниковым" 1861 года. Бочарников некоторое время

работал на винокуренном заводе Махотина, материалы дела дают

представление о самом заводе, о нравах и образе жизни его работников. |

В

1860-х годах венёвский купец 1-ой

гильдии Ефим Махотин владел самой большой сетью питейных домов в

уезде, в Кашире у него был оптовый склад вина. В самом городе Венёве ему принадлежало девять питейных

домов и оптовый винный склад. В уезде ему принадлежали питейные

дома в д.Сасово, с.Дьяконово, с-це Трухачевке, с.Яковлевском,

с.Малынь, с.Серебрянные пруды с винным складом, д.Титяковке,

д.Меженевке, с.Медведки, с.Шишлове, а так же постоялые дворы с

продажей вина в с.Николаевское, с.Спасском, с.Осанове,

Озеренской сл. и с.Новотрицком-Гати. Этой торговой сетью

заведовал родной брат Ефима Григорьевича - купец 2-ой гильдии

Анатолий Григорьевич Махотин. К управлению самими

кабаками Махотин не привлекал коренных веневцев, ни мещан, ни

купцов, приказчиками у него были в основном приезжие. Тульская казенная палата оценивала доходность

предприятия Махотина как "порядочную", т.е. очень высокую, с

таким размахом в Венёвском уезде ни до, ни после него никто не

работал.

|

Рост количества

кабаков в это время в Веневском уезде зафиксирован и в воспоминаниях

жителей, вот что пишет в своих мемуарах Н.П.

Ржевская: "...

большое количество винокуренных заводов развело усиленное пьянство между

крестьянами. Раньше были шинки и они пили, но боялись господ, а теперь

водка была доступна и на разную цену: шкалик стоил 5 1/2 коп. так что

самый бедный мужик мог во всякое время позволить себе эту роскошь. Это

повело к тому что весь народ спился с кругу. ... Владельцы винокуренных

заводов естественно хлопотали о том, что бы их продукт расходился на

возможно большее количество потребителей и этим приносило бы им больший

доход. О нравственности народа никто не думал;..." |

Вид на руины винокуренного завод с реки

Венёвки, 2009 |

В 1890-х годах, по

всей видимости, после смерти Махотина Е.Г., винокуренный завод вместе с

домом купца приобрел венёвский помещик и известнейший тульский адвокат

Николай Петрович Черносвитов. В годы

первой мировой войны его завод, как и все

остальные подобные предприятия уезда, был закрыт в ходе антиалкогольной

компании.

|

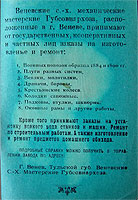

Реклама мастерских 1922 года

(Из брошюры "Венёвский УСНХ

1917-1922", автор Войтович-Гронский Ф.Т.) |

В 1918 году на

территории бывшего завода Черносвитова разместились "Венёвские

сельскохозяйственные мастерские", созданные на базе

гидротехнических мастерских Северного фронта ("Нагидросев").

Здесь же находилась

первая венёвская электростанция. По советским источникам, она

заработала в 1918 году, однако, есть все основания полагать, что

она существовала еще до 1917 года. Подтверждением тому служит

снимок женской гимназии

1912 года, на котором есть и электрические светильники и

люстра, сохранилась

фотография электромонтера тоже 1912 года, на

дореволюционном снимке улицы

Рязанской четко видны электрические столбы. Да и сын Н.П.

Черносвитова - Николай Николаевич Черносвитов в 1896-1903 годах

получил второе высшее образование в Париже по специальности

инженер-электрик. |

Перед ВОВ в здании завода

размещалось предприятие по производству пищевой продукции. По

воспоминаниям старожилов, оно выпускало в том числе и макароны. В 1941

году главное здание завода было взорвано отступающей Красной армией. В

послевоенные время его не стали восстанавливать, нашлись люди, которые

разбирали руины на кирпич в личных целях. Сейчас от крупнейшего

дореволюционного предприятия Венёва осталось немногое.

Водяная мельница

|

Впервые мельница у зарайского

моста упоминается в 1721 году, когда веневский Богоявленский мужской

монастырь передал её Окорокову, ставшему в последствии веневским

купцом. Причем, эта мельница в документах

XVIII столетия фигурирует под названием "Лукьянка". В 1925 году ею владел мельник Юдин С.Н. Сегодня от

старинной мельницы

сохранился только небольшой кирпичный дом мельника. |

Городская мельница у Зарайского моста, 1960-е

годы |

Зарайский мост

По

Высочайше утвержденному плану города 1779 года зарайский мост должны

были перенести ниже по течению реки Венёвке. Но это не было

осуществлено. Точно известно, что в 1828

году моста еще не существовало. Видимо, он был построен на рубеже

XIX-XX веков. Панорамы города с видом на зарайский мост были излюбленным

сюжетом у местных фотографов.

|